현재 데이터 가용성 프로젝트(셀레스티아, 어베일, 아이겐DA)들은 각자의 강점을 이용해 장기적으로 다른 방향성을 갖고 시장을 나누어 점유할 것이며, 이는 삼국지의 천하삼분지계와 닮아있다.

세 데이터 가용성 프로젝트들은 현재 단기적으로 성능 경쟁에 돌입했으며, 이번 경쟁의 결과에 따라 어떤 프로젝트가 데이터 가용성 시장을 주도하게 될지 결정될 것으로 보인다.

이번 아티클에서는 세 주요 데이터 가용성 프로젝트들이 기술적 유사성에도 불구하고 어떤 방식으로 다르게 발전하고 있는지에 대해 논한다.

셀레스티아(Celestia), 어베일(Avail), 그리고 아이겐DA(EigenDA)는 사업적인 영역에서 서로 많은 부분을 공유하고 있다. 셀레스티아를 시작으로 어베일, 아이겐DA가 매우 비슷한 기간에 등장했으며, 현재 이들이 타겟하는 시장 또한 거의 유사하다. 게다가 데이터 가용성 섹터가 등장한 직후 이더리움의 덴쿤(Dencun) 업그레이드로 인해 블롭스페이스라는 매우 저렴한 데이터 공간이 제공되며 데이터 가용성 프로젝트들의 목적성이 다소 퇴색되었다.

현재는 셀레스티아, 어베일, 아이겐DA가 여러 겹치는 영역에서 마켓을 나눠갖고 있는 것으로 보이며, 이때문에 그동안 이들 중 누가 우위를 차지하고 있는지에 대해 많은 비교가 이루어졌다.

https://blog.availproject.org/a-guide-to-selecting-the-right-data-availability-layer/

https://sunriselayer.medium.com/data-availability-layers-a-comparison-5188da1a97b8

이들의 현 상태에 대한 기술적 차이점에 대해서는 여러 리서치 아티클들이 잘 설명해주었다. 다만, 필자는 이 세 프로젝트가 장기적으로 취할 방향성이 다르다고 생각하고 있으며, 결과적으로는 각 디앱들이 성향에 맞는 솔루션을 찾아 각 데이터 가용성 프로토콜이 삼국지의 위/촉/오와 같이 서로의 영역을 나눠갖게 될 것이라고 예상한다.

이번 글에서는 지금까지 세 DA 레이어들이 어떤 목표를 가지고 개발해왔는지, 그리고 이들이 미래에 어떤 차별점을 내세우게 될지에 대해 살펴볼 것이다.

Source: X (@portport255)

데이터 가용성 자체에 대해서는 그동안 너무 많은 설명이 있었기에 이미 개념을 알고 있는 독자에게는 식상하게 여겨질 수 있다. 하지만 지케이싱크(zkSync)의 포터(Porter)가 위의 트윗에서 언급한 것과 같이 데이터 가용성의 개념이 아직 잡히지 않은 독자가 많을 것이고, 본 글의 이해에 필수적이기에 최대한 쉽게 설명해보도록 하겠다.

데이터 가용성이란 어떤 데이터가 네트워크에 존재함을 그 자체를 증명할 수 있음을 의미한다. 이게 왜 필요할까?

블록체인은 합의 과정에서 보통 리더가 새로운 블록을 피어들에게 전파하는데, 피어들은 리더가 전달한 블록이 실제로 네트워크에 제출된 것과 동일한지 검증할 필요가 있다. 별도의 검증이 이루어지지 않을 경우 리더가 악의적으로 심어둔 트랜잭션을 숨긴채로 합의가 진행될 수 있기 때문이다.

레이어2 체인의 경우에도 마찬가지로 시퀀서가 풀노드에 데이터를 전파함으로써 데이터의 가시성이 확보되는데, 이때 실제 네트워크에 제출된 블록과 전파받은 블록이 일치하는지 확인하는 과정이 필요하다.

Source: rollup.wtf

이를 가장 쉽게 검증하는 방법은 체인의 상태값을 직접 조회하는 것이다. 하지만 상기 그림과 같이 데이터를 제출하는 비용이나 속도적인 측면에서 이더리움 등의 네트워크에 제출하는 것이 효율이 매우 떨어지기 때문에, 이를 좀 효율적으로 만들어보자라는 생각으로 등장한 것이 데이터 가용성 레이어라고 할 수 있다.

데이터 가용성 프로토콜을 차용하고자 하는 프로젝트는 어떤 점을 고려할까?

첫번째는 보안이다. 데이터 가용성 프로토콜을 도입하게 되면 상태값을 조회하는 과정에서 신뢰 앵커(Trust Anchor)가 하나 더 생기게 된다. 만약 데이터 가용성 프로토콜이 임의로 검증을 지연하거나 데이터를 제공하지 않으면 별도의 데이터 가용성 메커니즘이 없는 한 데이터 검증에 문제가 발생할 수 있다. 이를 위해 데이터 가용성 레이어들은 별도의 합의 과정을 거치거나 데이터 가용성 샘플링(Data Availability Sampling, 이하 DAS)이라고하는 경량 검증 기술을 도입, 사용자 측에서 라이트 클라이언트를 통해 무결성을 검증할 수 있도록 한다.

또한 데이터 가용성 프로토콜은 충분한 성능을 제공해야 한다. 덴쿤(Dencun) 업그레이드로 인한 이더리움 내 블롭스페이스의 추가로 인해 이더리움의 데이터 가용성에 대한 자체 효율성이 대폭 향상되었기 때문에, 비용적 측면에서나 처리량 측면에서 이더리움보다 훨씬 더 나은 성능을 제공해야 이를 활용하고자 하는 프로젝트에 이점을 줄 수 있다.

대표적으로 이더리움, 셀레스티아, 어베일, 아이겐DA가 있다. 이외에도 데이터 가용성 위원회(Data Availability Committee, 이하 DAC)라는 멀티시그 기반의 자체 데이터 가용성 프로토콜을 사용하는 프로젝트들이 다수 존재하는데, L2BEAT에 의하면 옵티미움(Optimium)/밸리디움(Validium) 중 과반수 이상이 DAC를 사용하고 있다. 이러한 경우 데이터 가용성 측면에서는 상당히 중앙화되어있다고 볼 수 있다.

Source: Avail blog

위의 테이블은 어베일이 작성한 블로그 내에 첨부된 각 데이터 가용성 프로토콜에 대한 비교인데, 이를 간단히 설명하면 아래와 같다.

아이겐DA: 처리량이 가장 높지만, 유일한 보안장치인 슬래싱이 구현되지 않았다는 치명적인 단점때문에 비판받아왔다. 최근 슬래싱 업데이트를 통해 경제적 보안을 제공하게 되었으며, 별도의 블록체인 네트워크가 아닌 DAC 구조를 선택해 근본적으로는 합의 기반의 다른 데이터 가용성 프로토콜에 비해 낮은 수준의 보안을 제공한다.

어베일: 20초의 가장 느린 블록 타임을 갖고 있지만, 블록의 완결(Finalization)이 40초로 상대적으로 빠른 편이다. 약 1000개 정도의 밸리데이터를 지원하는 것에 더해 DAS를 통한 클라이언트 검증 및 유효성 증명 (Validity Proof) 방식을 지원해 보안성 측면에서 현재까지는 가장 우수한 특징을 갖고 있다.

셀레스티아: 6초라는 짧은 블록타임과 높은 처리량을 제공한다. 단일 슬롯 완결성을 보장하기에 셀레스티아를 사용하는 롤업끼리의 호환성이 매우 좋으나, 그렇지 못한 경우 10분 가량의 챌린지 기간을 거쳐야 완결성을 보장할 수 있다는 단점이 존재한다. 현재 어베일의 10분의 1 수준인 100개 가량의 밸리데이터를 지원하고 있다.

결론적으로 아이겐DA는 매우 높은 처리량, 어베일은 다른 데이터 가용성 프로토콜 대비 높은 탈중앙화 수준, 셀레스티아는 생태계 내 롤업들의 높은 확장성을 이더리움과의 차별점으로써 제공하고 있는 것으로 보인다.

필자는 DA 시장이 향후 섹터 단위로 분할될 것이라고 생각하고 있기 때문에, 데이터 가용성 시장의 점유 상태를 파악하기에는 토큰의 현재 가격보다는 온보딩한 프로젝트들을 관찰하는 것이 더 적합하다고 생각한다.

Source: EigenDA

아이겐DA의 생태계 파트너를 보며 가장 눈에 띄는 것은 알트레이어(AltLayer)/칼데라(Caldera)/콘두잇(Conduit)/젤라토(Gelato) 등 대부분의 RaaS (Rollup-as-a-Service) 프로젝트들에 의해 선택받았다는 점이다. 이는 롤업 운영을 외주로 맡기는 시점에서 프로젝트들이 탈중앙화를 상당부분 포기했기에 데이터 제출이 싸고 별도의 라이트 클라이언트 운영이 필요없는 DA를 일부러 선택했을 가능성을 보여준다.

그 외에는 플루언트(Fluent), 쑨(SOON), 메가이더(MegaETH) 등 고성능 체인들이 눈에 띄는데, 고성능 체인의 경우 실시간으로 제출해야하는 데이터의 양이 다른 체인에 비해 압도적으로 많으며, 성능적으로 최대한의 효율을 뽑고 싶어하기 때문에 현재 처리량이 가장 우수한 아이겐DA를 선택한 것은 자명해보인다.

L2BEAT에 따르면 밸리디움/옵티미움 중 현재 가장 TVL이 높은 맨틀(Mantle)과 셀로(Celo)가 아이겐DA를 사용하고 있으며, 이 둘만으로도 전체 TVL (약 $3.06B) 중 약 40%를 차지하고 있다. 쑨, 메가이더 등 기대주 체인들의 출시를 고려하면 그 비중은 더욱 높아질 수 있다.

Source: celenium.io

셀레스티아는 현재 데이터 사용량의 90% 이상을 이클립스(Eclipse)가 차지하고 있다. 이는 이클립스가 기가연산(GigaCompute)을 앞세워 높은 처리량을 달성하려하는 체인이기 때문에 다른 체인에 비해 업로드해야하는 데이터의 크기 자체가 클 뿐만 아니라 TGE를 앞두고 온체인 활성도가 매우 높기 때문으로 추정된다.

하지만 celenium을 통해 확인해보면 셀레스티아 생태계에는 매우 다양한 롤업들이 온보딩해있는데, 범용 목적 레이어2 체인인 만타 네트워크를 제외하면 거의 대부분이 목적 기반 롤업 (내지는 앱체인)인 것으로 보인다. 이는 앞서 말한 완결성에 대한 신뢰 가정 때문인 것으로 보이는데, 어베일에 비해 비교적 긴 10분이라는 데이터 가용성 완결 요구 시간을 셀레스티아 생태계 내 롤업들은 단일 슬롯 수준으로 극복할 수 있기 때문이다. 이때문에 앱체인 생태계에서는 탈중앙과 함께 성능을 챙길 수 있어 어느정도의 이점을 가져가는 것으로 보인다. 이니시아 생태계가 셀레스티아를 사용하기로 한 것도 이러한 이유에 기반한다고 생각한다.

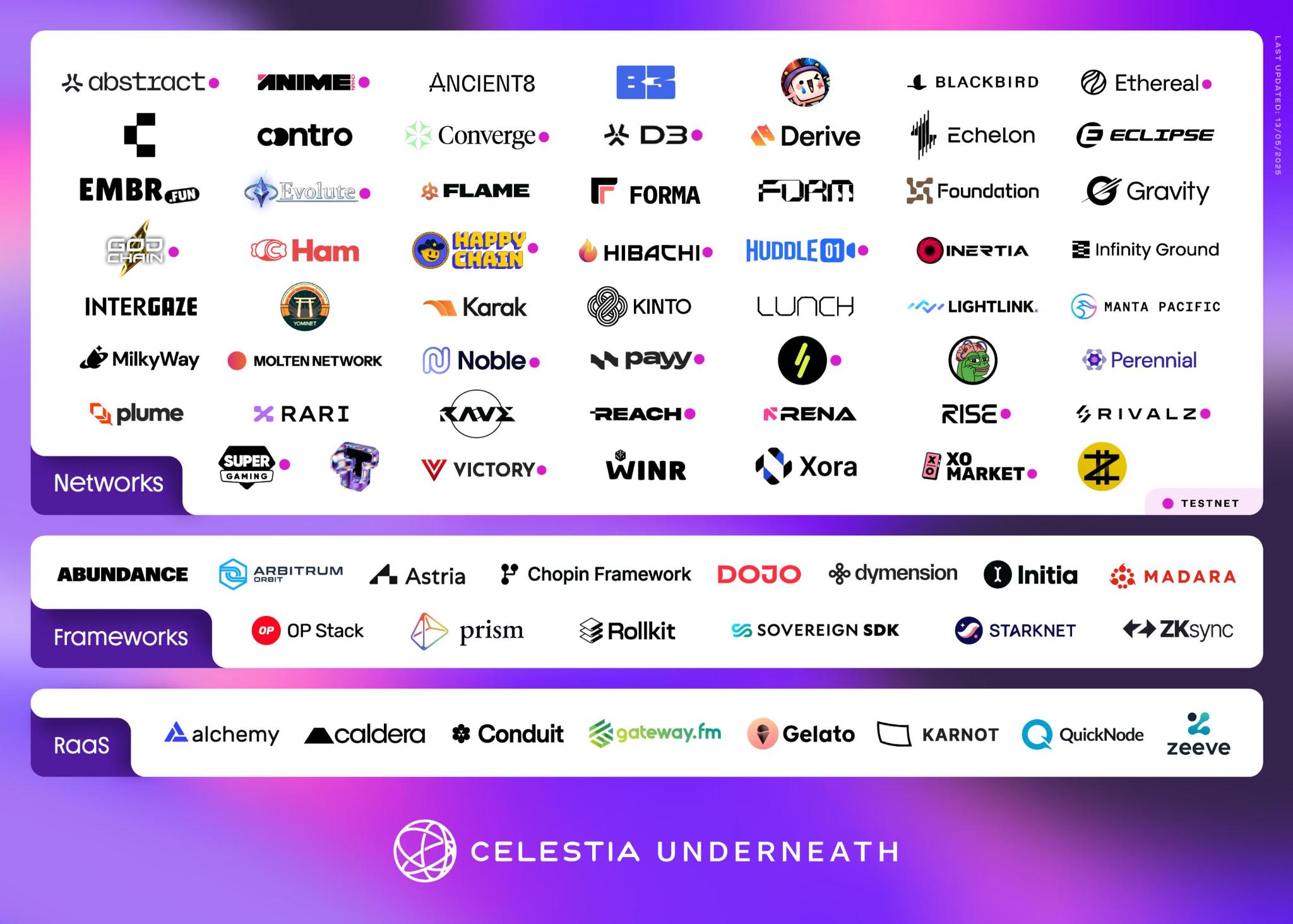

Source: X (@celestia)

Source: Avail Blog

어베일은 데이터 가용성 프로토콜 이외에도 상호운용성 스택인 넥서스(Nexus), 다자산 합의(Multi-asset Consensus)를 지원하는 퓨전(Fusion) 등 다양한 스택을 함께 운영하고 있어 파트너 프로젝트가 많은 편인데, DA 파트너만을 보자면 아래와 같다.

앱체인: Fuse, Ternoa, Arcana, OpenLayer, Darwinia, Neova, Stackr

비트코인 생태계: Yala, Zulu, BVM, (Starkware)

이더리움 레이어 2: Sophon, Lens

리스테이킹: Symbiotic

어베일 또한 높은 성능의 레이어 2 체인보다는 셀레스티아와 같이 앱체인들이 주로 생태계 파트너로 자리하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 다만 특이한 점이라면 DA와 함께 자체 스택인 퓨전과 넥서스를 활용해 생태계 프로젝트와 다양한 시너지를 내려고 하고 있다는 것이다. 퓨전과 넥서스는 어베일DA에 비해 비교적 덜 알려져있는데, 넥서스는 생태계에 온보딩한 모든 체인들의 상태를 ZK 증명 결합을 통해 통합해 검증하는 상호운용성 레이어이며, 퓨전은 ETH/BTC/SOL 및 모든 ERC20 토큰의 스테이킹을 지원해 경제적 보안성을 제공하는 보안 레이어이다. 둘 다 생태계 내 프로젝트들 간의 호환성과 통일성에 초점을 맞춘 레이어로, 온보딩한 프로젝트들이 어베일에 대한 의존성을 갖게 하려는 목적이 있음을 유추할 수 있다.

현재 비트코인을 포함한 다자산 합의를 제공할 수 있다는 점과 구조적으로 가장 보안 수준이 높다는 점이 장점으로 작용해 비트코인 레이어2 생태계를 빠르게 선점한 것으로 보이며, 최근에는 심바이오틱(Symbiotic)과의 협업을 통해 어베일 DA + 퓨전을 통한 리스테이킹 기반 프레임워크를 선보이기도 했다. 이러한 점에서 어베일이 추구하고자 하는 궁극적인 방향성이 다른 DA들과는 사뭇 다름을 엿볼 수 있다.

Source: EigenLayer X

아이겐레이어(EigenLayer)는 4월 18일 슬래싱 업데이트를 진행하며 그동안 고질적으로 지적되어 오던 보안 장치의 부재를 해소했다. 그동안 슬래싱의 부재로 아이겐DA 도입을 꺼려오던 많은 신규 프로젝트의 온보딩이 이루어질 것이라고 예상된다.

그동안 아이겐DA는 DAS의 부재, 슬래싱의 도입 지연 등으로 많은 비판을 받아왔고, 이에 팀은 장기적으로 탈중앙화를 이룰 것을 약속해왔다. 하지만 단기적으로 있을 앞으로의 업그레이드는 아이겐DA의 방향성을 명확하게 보여주는데, 이를 단적으로 표현하고 있는 것이 조만간 있을 블레이저(Blazar, 아이겐DA V2) 업그레이드이다.

블레이저 업그레이드

현재 블레이저 업그레이드에 대해 공개된 바는 공식 문서에 공개된 수준이 전부로 많이 없지만, 아이겐DA는 V2에서 프로젝트의 근본적인 구조를 바꿔가면서까지 지연 속도와 처리량을 향상시키는 것을 목표로 하고있다.

출처: EigenDA Docs

Source: EigenDA Docs

위의 그림들은 각각 아이겐DA V1과 V2의 구조를 나타낸다.

아이겐DA V2에서는 릴레이(Relay)라는 새로운 컴포넌트가 추가되는 것이 주요 업데이트라고 할 수 있다. 릴레이는 블롭데이터 조각(blob chunk)을 저장하거나 고속으로 분배하는 역할을 전담하며, 이를 통해 데이터의 전송 속도와 DA 노드의 다운로드 성능을 대폭 개선하고자 한다.

또한 V1에서는 디스퍼서(Disperser)라는 컴포넌트가 블롭의 헤더와 데이터 청크를 함께 DA 노드로 전송해 네트워크의 부하가 컸었는데, V2에서는 블롭 헤더와 데이터 청크의 전송을 분리해 DA 노드가 블롭 헤더를 관찰하고 선택적으로 데이터를 요청하도록 하는 구조를 채택했다. 이는 데이터 전송의 효율을 높일 뿐만 아니라 데이터 전송 부하의 감소로 DDoS 위험을 최소화할 것으로 기대되고 있다.

그 외에도 묶음 단위 브릿징(Batch bridging)을 제거, 롤업 로직에 블롭에 대한 컨퍼메이션(confirmation)을 내재화해 기존 수분을 요구하던 롤업의 컨퍼메이션 지연을 수초 수준으로 줄이는 것을 목표로 하고 있다.

이외에 다수의 업데이트들이 V2로 인해 도입될 예정이나, Blazar 업그레이드를 통해 단적으로 알 수 있는 것은 아이겐DA의 중단기적 로드맵이 데이터 전송 속도의 향상에 초점을 맞추고 있다는 것이다. 현재도 초당 15 메가바이트라는 압도적인 처리량을 제공하고 있는 상태인데, 더욱 개선된 성능을 통해 성능 면에서 시장에서 압도적인 위치를 점유하려는 의도가 포함된 것으로 보인다.

Source: Celestia

2024년 9월 블로그 업데이트를 통해 공개된 셀레스티아의 로드맵은 위의 그림과 같다.

셀레스티아의 목표를 간단하게 표현하면 다음과 같다.

블록 사이즈를 기가바이트 수준으로 키워 모든 체인을 지원하는 것

라이트 노드의 성능을 최적화해 모든 기기에서 데이터 가용성 프로토콜의 검증이 가능할 것

로드맵을 통해 확인할 수 있듯이, 셀레스티아는 여러 개발 트랙을 병렬로 진행하고 있다. 이들의 방향성은 어느 하나에 초집중된 것이 아니라, 처리량 / 검증 가능성 / 상호운용성 모든 방향에서의 확장을 도모하고 있다. 이때문에 로드맵의 완성 속도가 다소 뒤처질 수 있으나, 장기적으로는 완성형 데이터 가용성 프로토콜을 구축해 모든 체인을 온보딩시키겠다는 대담한 목표를 갖고 있다는 것을 유추할 수 있겠다.

셀레스티아는 2주에 한번씩 유튜브를 통해 개발 상황에 대한 라이브 스트리밍을 진행하고 깃허브에 꾸준히 개발 진행상황을 업데이트하는 등 비교적 투명하게 프로젝트 진행상황을 공유하고 있는데, 이를 통해 셀레스티아의 개발 로드맵과 우선순위를 간접적으로 확인해볼 수 있었다.

현재까지 메인넷에 대해 레몬그래스(Lemongrass), 진저(Ginger) 두번의 업그레이드를 거쳤는데, 레몬그래스 업그레이드에서는 인터체인 계정(Interchain Account) / 패킷 포워드 모듈(Packet Forward Module) 등 IBC 생태계 내에서의 호환성을 향상시키는 업데이트를 진행했으며 진저 업그레이드에서는 블록 완결를 6초로 감축, 처리량을 2배 향상시키는 확장성 관련 업데이트를 진행했다. 최근 3번째 네트워크 업그레이드인 로투스(Lotus)를 확정지었는데, 이는 토큰 인플레이션과 스테이킹 보상 관련 업데이트로 기술적인 큰 업데이트로 보이지는 않는다.

주목할만한 점은 4/14 출시한 Mamo-1 테스트넷인데, 블록의 사이즈를 128 메가바이트까지 높여 처리량을 기존의 16배 이상인 21.33MB/s까지 향상시키는 급진적인 성능 개선을 도모한 테스트넷이다. 이를 가능하게 한것은 배큠!(Vacuum!)이라는 새로운 데이터 전송 프로토콜인데, 쉽게 설명하자면 합의의 과정에서 데이터를 수요에 맞춰 전송하도록 해 데이터 전파의 양 자체를 감소시키는 방식을 택하고 있다. 셀레스티아는 트윗을 통해 5월 16일 대형 업데이트가 있음을 암시하고 있는데, 해당 시점에 Mamo-1의 메인넷 도입을 발표할 가능성이 있다.

Source: Celestia

이렇듯 셀레스티아는 꾸준히 개발상황을 공유해왔으며, 이를 통해 여러 방면의 업그레이드를 병렬로 진행하고 있음을 쉽게 확인할 수 있다. 하지만 최근 들어 높은 성능의 체인들이 다수 등장하면서 데이터 가용성 프로토콜의 처리량 또한 중요해졌기에 급진적인 성능 향상을 목표로 단기적 개발 방향성을 잡고 있는 것으로 보인다.

Source: Avail

위 이미지는 어베일이 메인 페이지에 띄워놓고 있는 도표로, 어베일이 가진 사상을 가장 잘 보여주는 그림이라고 생각한다. 어베일은 보안성을 다른 데이터 가용성 프로토콜들에 비해 높은 중요도로 다루고 있으며, 위 섹션에서 언급했듯이 어베일DA뿐만 아니라 넥서스와 퓨전을 통해 생태계에 온보딩한 체인들이 하나의 스택에서 높은 호환성으로 상호작용하는 것을 목표로 하고 있다.

다만 단기적으로는 다른 데이터 가용성 프로토콜들과의 경쟁력 확보를 위해 처리량 향상을 최선의 목표로 두고 있는 것으로 보인다. 이번 3월과 4월 연속해서 확장성 관련 로드맵 업데이트가 이루어졌는데, 이들에 대해 간단히 살펴보자.

첫번째는 3월에 공개된 TurboDA로, 데이터 가용성의 완결을 250ms 수준으로 대폭 감소시키는 프로토콜이다. TurboDA는 어베일DA에 대한 직접적인 업그레이드라기보다는 계층화에 가까운데, TurboDA에 데이터를 제출하면 기존의 롤업들이 그랬던 것처럼 데이터 가용성에 대한 프리컨퍼메이션(Preconfirmation)을 제공한 뒤 2 블록 이후 어베일DA에서 완결되는 시스템이다. 이러한 방식은 보안적으로 완전한 방식이라고 생각하지는 않으나, 셀레스티아가 생태계 내 롤업들간 단일 슬롯 완결성 수준의 상호운용성을 제공하는 것과 같이 어베일DA 또한 비슷한 속도의 상호운용성을 제공하고자 하기 위한 의도인 것으로 보인다. (Note: TurboDA의 기술적 세부사항은 찾아볼 수 없었다.)

Source: Avail

두번째는 4월에 공개된 10 기가바이트 수준으로의 블록 사이즈 업그레이드이다. 셀레스티아 또한 생태계 내 롤업들의 상호운용성 극대화를 위해 블록의 크기를 셀레스티아와 같은 10 기가바이트 수준으로, 블록 타임 또한 현재의 20초에서 600밀리초 수준으로 감축시키는 것을 목표로 하고 있다.

Source: Avail

이를 달성하기 위해 어베일DA는 1) 데이터와 커밋먼트(commitment)를 생성하는 과정을 단축시켜 최적화하고 2)블록 데이터의 전송을 헤더에 따라 선택적으로 수행, 3) DA와 무관한 트랜잭션을 영지식 증명을 통해 별도로 검증하게 해 DA 검증과정에서 분리하는 방향을 제시하고 있다. 이는 근본적으로 다른 DA가 제시하는 방향과 유사한데, 블록의 사이즈를 극단적으로 키우려면 어쩔 수 없이 선택해야하는 방향성이 아닌가하는 생각이다.

보안과 상호운용성을 중시하는 이미지의 어베일이 최근 성능 관련 업데이트를 지속적으로 제시하고 있는 것은 “어베일의 방향성이 바뀐 것일까?’라는 인상을 줄 수 있는데, 성능의 업그레이드도 결국 그 목적에는 생태계에 온보딩한 롤업들의 상호운용성을 향상시키자는 목적에서 비롯된 것이기에 근본적인 방향성은 바뀌지 않은 것으로 해석된다.

아이겐DA, 셀레스티아, 어베일 등 현재 데이터 가용성 섹터의 주요 프로젝트들은 명확한 목표를 갖고 데이터 가용성 영역을 개척해나가고 있다. 단기적으로는 세 데이터 가용성 프로토콜이 모두 큰 블록을 기반으로 한 높은 처리량과 DAS를 통해 성능과 보안적 측면에서 모두가 만족할만한 수준을 갖추게 될 것으로 전망된다.

데이터 가용성 시장 또한 빠르게 확장될 것으로 보인다. 메가이더, 이클립스 등 고성능 레이어2 체인들이 등장하기 시작했으며, 이들이 처리해야하는 데이터의 양이 기존의 롤업들에 비해 압도적으로 많기 때문이다. 이들이 생산하는 데이터의 양은 이더리움 블롭을 통해 처리하기에는 너무 높은 비용을 요구하기에 처리량이 높은 데이터 가용성 프로토콜을 사용할 수 밖에 없다. 단순 이더리움 L2뿐만 아니라, AI 연산을 체인 단위로 처리하는 프로젝트(e.g. 0G) 등 높은 데이터 처리/저장량을 필요로 하는 체인들, 비트코인 레이어 2 체인과 같이 레이어 1 체인의 성능 병목이 너무 큰 체인들 등 새로운 데이터 가용성 시장이 지속적으로 등장할 것으로 보인다.

하지만 현재 DA 생태계가 시장을 확장하려면 넘어야하는 몇 가지 진입장벽이 있다고 생각되는데, 이들에 대해서 논해보도록 하자.

먼저, 자체 DA를 구축하는 프로젝트들의 등장이다. 대표적으로 0G가 있는데, 이들은 셀레스티아와 아이겐DA의 성능적 제한과 AI 연산의 특수성을 이유로 자체 DA 레이어를 구축해 사용하고 있다. 0G뿐만 아니라 비교적 TVL이 높은 수준인 메티스(Metis)와 프랙스탈(Fraxtal) 또한 각각 MEMO/FraxtalDA라는 자체 솔루션을 구축해 사용하고 있다. 이는 자체적으로 구현한, 통제할 수 있는 DA가 프로젝트 입장에서는 가격적인 면에서나 호환성 면에서나 더 이익으로 작용할 수도 있다는 것을 보여준다. 또한 현재 밸리디움과 옵티미움 대다수는 멀티시그 기반 오프체인 스토리지(DAC)를 통해 데이터를 관리하는데, 아직까지 이들이 DA 생태계에 온보딩하지 않은 것은 이들을 유인할 만큼의 상호운용적 측면의 인센티브나 효율성을 제공하지 못하고 있음을 의미한다.

Source: L2Beat

두번째는 이더리움의 자체 데이터 가용성의 발전이다. 이더리움은 증가하는 네트워크 수요 대응과 L2들의 이더리움 연계성 향상을 위해 블롭의 사용성을 지속적으로 향상시키는 것을 목표로 하고 있다. 가깝게는 펙트라(Pectra) 업그레이드에서 블롭의 개수가 두배로 증가하며, 그 뒤에 있을 후사카(Fusaka) 업그레이드에서는 그보다 배로 더 증가할 예정이다. 또한 장기적으로는 댕크샤딩 도입을 통한 자체 DAS, 완결 시간 감축 및 블록타임 감소로 인해 현재 데이터 가용성 프로토콜이 지원하는 성능의 수준에 더욱 가까워질 것이다.

결론적으로 데이터 가용성 프로토콜 입장에서 현재 이더리움 롤업들을 온보딩 시키는 것은 시간이 지날수록 더욱 어려워질 것으로 보인다. 이들은 이더리움 데이터 가용성의 발전을 더욱 앞서가며 따돌려야하는 의무가 있다는 점이 압박으로 작용하게 될 것이다. 셀레스티아와 어베일이 자체 롤업 생태계에 힘을 주고 있는 것 또한 이러한 이유에서 비롯된 것으로 생각하며, 앞으로의 데이터 가용성 프로토콜은 단순히 처리량과 비용적인 측면 뿐만 아니라 강한 상호운용성 등 별도의 이점을 제공할 수 있어야 될 것이다.

Source: X (@jon_charb)

Source: Rebellion Research

다시 제목으로 돌아와보자면, 각 데이터 가용성 레이어의 확장 방식은 삼국지를 닮아있다고 생각한다.

아이겐DA는 위와 유사한데, 리스테이킹을 통한 보안이라는 강력한 기반과 함께 여타 데이터 가용성 프로토콜들에 비해 압도적인 처리량을 앞세워 성능 중심 시장을 장악했다. 하지만 DAC 구조와 슬래싱의 부재로 인한 보안적 우려를 항상 겪어왔으며, 이것이 단기적으로 가장 큰 과제로 작용했다.

셀레스티아는 오와 유사하다고 생각되는데, 유동성과 상호운용성이 파편화되어있는 앱체인(내지는 목적 기반 롤업)들에 대해 롤업 상호운용성과 모듈러 구조의 편의성을 기조로 해 접근했다. 현재 이니시아와 이클립스의 온보딩을 통해 다양한 연산 환경의 롤업들에 대한 호환성을 강조하는 모습을 보이고 있다.

어베일은 촉에 비유할 수 있는데, 데이터 가용성 프로토콜 중 1000개 밸리데이터를 지원할 수 있는 수준의 탈중앙성과 생태계 시너지를 중시하는 사상을 갖추고 있기 때문이다. 넥서스, 퓨전 등 탄탄한 내실을 기반으로 한 DA 생태계 구축을 모토로 내세우는 점, 비트코인 L2등 다른 데이터 가용성 프로토콜들이 개척하지 않은 시장(남만과 같은)을 포섭하고 있다는 점이 특이점으로 작용한다.

이렇듯 세 데이터 가용성 프로토콜은 각기 다른 성향을 띄고 있지만, 단기적으로 있을 업데이트는 이들 간 대격돌이 일어날 수 있음을 암시한다. 아이겐DA, 셀레스티아, 어베일 모두가 처리량의 향상, 그것도 10 기가바이트 수준의 블록 사이즈를 기반으로 한 대규모의 향상을 목표로 하고 있기 때문이다.

삼국지에서 적벽대전이 삼국의 운명을 크게 갈랐듯이, 단기적으로 DA들 간에 있을 성능 싸움이 어떻게 진행되는지에 따라 데이터 가용성 시장을 장기적으로 점유할 프로젝트가 결정될 것이라고 생각한다. 삼국지에서는 촉의 책사 공명의 계책이 전쟁의 결과를 크게 바꾸었는데, 데이터 가용성 프로토콜 간 경쟁에서는 누가 그 역할을 하게 될 것인지, 각 프로젝트가 어떤 식으로 단순 성능에서 벗어난 특이점을 제공할 것인지가 주목되는 부분이다.